上个世纪70年代末,著名伤寒学家刘渡舟老师曾对我们几位任老身边的青年教师说:“任老师,那是大学问家,我们都是他的小学生”,当时他还用手指做了一个很小的比划,这自然是刘老的谦逊,但同时也说明任老在学术上的高深造诣和影响,示意我们要珍惜跟师学习的难得机会。任老在中医学术上称得上“伟人”,他治学中医,总是着眼于整体大局的高度,着眼于继承、发扬中医事业的前途大计,像他那样具有扎实超人的基本功,高深精博的学问和做出诸多巨大成就的人,在当代中医学术界里算是寥若晨星。作为他的学生,我既感到荣幸自豪,又觉得惭愧不安,因为自己在做学问上,离恩师的期望和要求相距甚远,时有无地自容之感。但为了同道和后学了解和学习任老,时值纪念任老百年诞辰之际,谨将自己跟师亲身经历的事介绍二三。

从1978至1984年,我跟随任老,一是在北京中医学院各家学说教研室做教师,二是做任老的研究生。任老的音容笑貌至今历历在目,他的谆谆教诲影响着我的一生。

任应秋和刘渡舟在一起

我1974年9月入北京中医学院中医系学习,1978年5月毕业。毕业后分配到中医各家学说教研室。见到任老的第一天,他递给我一册《内经知要》单行本,要求我在一二个月内读完,并写出心得笔记。我接过书来,快速翻了翻,一看才七八十页,就对任老说:“这么薄得书,我几天就能完成,找本厚的给我吧。”这种以书的厚薄而定其内容难易的想法,让任老一下就察觉到我的无知。他抬眼看了看我,笑着说:“吹牛,那你读来试试看!”他的四川口音特别好听,“好,那我就试试看。”当我翻开卷上首篇《道生》第一页时,我就傻眼了。许多辞句似懂非懂,或者完全不懂,如“虚邪”、“贼风”、“月建”、“对冲”,等等,看完李念莪对原文的注释后,更觉得糊涂了。为了查找答案,我找来许多工具书,如:《康熙字典》、《中华大字典》、谢利恒的《中国医学大辞典》、《辞源》、旧版《辞海》等等。结果,这些工具书中的很多音读、解释,我也看不懂。顿时意识到,我的古文和中医基础是何等之差。《内经知要》这本小书可不简单!于是我倾注心力,把书中所有带疑问的《内经》原文、注释、读音,以及某些自己对原注释的理解等,一一记录,并要求自己能够完全理解,出声朗读,对书中所有《内经》原文要能够背诵。如此每日坚持,耗时近四个月,作笔记五、六大本,最终大功告成,从那以后,我再也不敢“吹牛”了。在任老身边的几年中,他常对我说:“晓海啊,你的基础太差了,要加倍努力才行。”他常勉励我要像《礼记•中庸》所说:“人一能之,己百之;人十能之,己千之。果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。”数十年来,任老的这些教诲我始终铭记在心。

1978年9月,我们参加了“中医教师基础进修班”,与78级首届研究生同上基础课。任老要求我们精读《素问》、《灵枢》、《伤寒论》等中医经典著作,并力求能够背诵其中的主要篇章,《伤寒论》则要求背诵其脉证条文、方剂组成,甚至要求我们对其剂量,煎煮法及服法等都要熟记。总之是上什么课就背什么,如任老讲的《素问》、王玉川老师讲的《灵枢》、刘渡舟老师讲的《伤寒论》等。任老经常询问我们背诵经典的情况,有时还要我们当面背给他听。记得我用了近一个月把《伤寒论》(赵开美本)背了下来,在刘老的《伤寒论》终考上得到了好成绩,并对我后来的中医工作产生了很大影响。

2006年,美国国家针灸和东方医学资格认证委员会(National Certification Commission for Acupuncture and Oriental Medicine,NCCAOM)前主席Daniel Jiao,邀请我参加资格考试的出题审题会议。有一道选择题是关于“脾约证(Spleen Constrained Syndrome)”胃强脾弱的病机,其答案是“Normal Stomach Qi and Weak Spleen Qi”,翻译成中文为:“正常的胃气和虚弱的脾气”。我觉得这个英文答案有问题,马上想到了《伤寒论》第247条原文:“趺阳脉浮而涩,浮则胃气强,涩则小便数,浮数相搏,大便则鞕,其脾为约,麻子仁丸主之。”“麻子仁丸”即“小承气汤”加麻仁、杏仁、芍药。显然“胃气强”在这里非指“正常的胃气”,而是指胃有邪热之气,所以仲景用含有“小承气汤”的“麻子仁丸”主治此证。当时有一位从纽约来的欧裔委员,坚持原句原意。她说她搞教学十几年,从来都是这么教学生的。于是我把《伤寒论》原文意思和麻子仁丸方义解释给她听,又找来中文版《伤寒论》的相关记载,并请来其他懂中文的委员发表意见,她很快就表示了赞同。此后,我被聘任为该委员会的专家委员至今。

任应秋在他的办公室

回想起初到中医各家学说教研室时,除了学习《内经知要》,任老还要求我们抓紧补习古文,攻破文字关。我问任老:“像我这样古文很差的人,怎样才能提高得快一点儿?”他说:“熟读《古文观止》,最好把全部文章都能背诵下来。”当时我有一套旧版竖排本的《古文观止》,全书220篇文章,能将其通读就需要下一番功夫,更别说背诵了,我真有点犯愁。于是我问周笃文老师(古文教研室主任)背书的必要性,他非常赞同任老的建议,并对我说:“任老是做学问的大家呀,他要你背诵《古文观止》,你会终身受益的。”想想任老17岁前就能背诵十三经,我现在背诵《古文观止》又算得了什么!于是,我每日坚持背诵该书,到1979年考研之前,我已能背出书中的前116篇。由于有了点古文知识,我才能在79年顺利通过了研究生医古文入学考试。

提到练就“背功”,还得助于任老的“沙发”。这个浅灰褐色的双人座沙发,是“文革”中任老受到迫害时,被抄家后又归还回来的。任老把它留在了办公室,放置在南屋进门右侧的角落,成为大家开会时最喜欢坐的位置,也成了我每天清晨和周末背书的地方。《内经知要》、《伤寒论》、《古文观止》等,我都是在这个沙发上背得的。为保证所有背过的东西不会忘记,每到周末,我常常坐在沙发上连续背上六、七个小时,最长的几次近九个小时。因此,这个沙发在我的记忆里永远是和背书连在一起的。

任老对我们的书写功夫要求也很严格,他常说:“写东西,字迹一定要工整清楚,这是对阅读者的尊重。”任老本人写得一手漂亮的隶书,看看任老写的讲稿、书稿,字字端庄工整、大方美观,令人享受。为了提高我们的书写能力,他要求我们每日练习毛笔字。每早一上班,他都要过目检查,写得好的地方标上红圈,有时还加上评语,时常当面指出每人的优缺点,并讲述改进提高的技巧和方法,使我们受益匪浅。由于我的进步较快,任老布置给我一个新任务:为教研室用小楷抄写一册明善本的《医方考》。于是我每日书写数页,坚持了近一年,完成了其主要内容部分。记得在1981年,我们研究生毕业前,有位同学因为毕业论文的笔体难认,任老令其重新抄写。当时已临近答辩日期,要在如此短的时间内,把近百页的文稿抄写得字字工整而无错,并要复写数份分送参与答辩的各位教授,其难度是很大的,我们都为他捏把汗。但这位同学硬是将其完成,让任老很满意。真是严师出高徒!

读研究生时,我的论文选题是林佩琴的《类证治裁》和王泰林的《西溪书屋夜话录》中有关肝病的肝气、肝风、肝火证治。初稿完后,请任老审阅。任老看后,皱着眉头说:“不行,你一定要有自己的分析,要有自己的见解。”在跟随任老的数年里,他曾多次强调,做学问要有自己的分析,自己的心得和见解,就是要求我们不仅要搞懂“是什么”,更要花大力气去思考“为什么”,“怎么办(操作)”,“结果怎么样”,层层剖析,归纳总结,作出结论,形成自己的见解。看看任老从研究与讲授《内经》、创说中医各家学派,到稽山医案的医验实录,无处不是这种治学方法的范例。我的论文初稿只重论述其然,而缺乏论述其所以然,没有对讨论的主题展开深入的研究和探讨。经过任老的指导,加上自己的努力,我的论文最终获得通过。任老的“要有自己的分析,自己的见解”,从此成为我治学的座右铭。

在跟随任老读书的几年中,他传授给我们许多点石成金的治学方法。他曾说,在他年青时,同年中有许多聪明出众者,但在学术上最终有所建树者不多。人生短促,治学上贵在专一,不能在专业上变来变去;治学更需刻苦勤奋,持之以恒。他还说:熟读经典,不单是要背得,更是要深思;读书要“四到”,即目到、口到、心到、手到;读书要提要钩玄,要写读书笔记;思考要“三上”,即马上(车上)、枕上、厕上;中医治学要熟读深思,要博闻强记,要联系实际,要学以致用;写文章的诀窍在于,想怎么写就怎么写,不要受束缚,其道理在于激发自主性和创造性思维。

记得1978年,中医各家学说教研室有三间屋,向北的一间是图书资料室,又是鲁兆麟老师(后来的中医各家学说教研室主任)的办公室,我们和任老师都在朝南的那两间里。这两间是套间,青年教师在里间,任老的办公桌在外间,靠近门口,如果我们要出入教研室,必须经过任老的办公桌。任老的“坐功”我们可是领教了。除了去讲课,开会或外出,任老从不缺勤,他一坐就是一上午或一下午,很少出门上厕所。任老不动,谁都不敢或不好意思动,总盼望着任老快点动动吧,我们也好出去走走或上个厕所。有时听到外屋椅子的响声,因为里间的门常关着,我们还以为任老要出门,冲出来一看,老人家还是稳坐在那里。有时我们实在熬不住了,就对任老说:“任老师,您怎么也不休息一下啊?”经过数月磨练,我们也逐渐练就出了一点“坐功”。

“任老师是活字典”,我一上学就听说过。初到教研室,我们活泼、好奇,有几次我们有意从《康熙字典》和《中华大字典》中找到些难字、冷僻字,去问任老。任老多是马上告诉其字义和读音,有时他看一下那个字,然后听其口中默诵有词,突然开口一下子道出那字的许多字义及引伸义,那都是出自“十三经”的《尔雅》啊。我们读研究生期间,社会上出现了几位耳部具有识字特异功能的儿童,有人还把他们请到北京中医学院来表演。新华社发消息时,想知道古代文献中是否有类似的记载,于是通过卫生部找到了任老,任老很快就在《列子•仲尼》中找到了有关的记载,使学者、时人都震惊佩服。

任老一生著述等身,但写东西时总是不紧不慢,很少停笔,往往一气呵成,很少见其在稿纸上涂改。有一次,某位老师见到任老把一次写成的书稿准备送往出版社时,惊讶地说:“任老,您这是一遍就成啊?!”“对头!”任老用四川口音回答,任老打腹稿的真功夫可见一斑。

任老年事已高,工作异常繁忙,但他有个休息的绝招,他可以坐着,眼睛睁着打盹儿,有时面部还保持着笑容,我亲眼见过几次,任老确实有做学问的魔力神功。

李晓海及各家学说教研室的几位同事与任老合影

在中医界,任老不仅是大学问家,也是我们学习做人的楷模。在跟随任老期间,任老批评某人,或提意见,总是当其面,从不背后指责和议论他人。每次任老与我谈话,总是当面批评我,指出我的不足,所以每见到任老,我总有点胆怯和惭愧,但是其他同学对我说,任老总是夸你,让我们向你学习。对本校及全国的同辈老中医,任老从来都是表达尊重之意,让我们向其学习,毫无门户之见。

任老对研究生要求严格,有时甚至是严厉,但又倍加关爱。1979年有8名学生同在其门下:78级的朱勉生、张兆云、张朝和;79级的高春媛、陈文国、严季澜、秦玉龙和我。任老总是根据每人的能力、水平等具体情况给以有针对性的指导,并在百忙中不断地询问检查其进展。在论文准备和答辩时,任老提问题非常尖锐,但在学位授予上尽可能让其通过,为每人的将来发展创造条件。

任老一生勤苦治学,在我跟随他的数年里,极少见他参加什么文体活动。记得有一次任老去学院礼堂看电影,到那儿后才发现,电影已在一周前就演过了。任老曾告诉我们,“打扫卫生”就是他锻炼身体的主要方法。几乎是每一天,任老一早上班来到办公室,做的第一件事就是打扫卫生,擦桌、扫地、拖地板,因此我们的办公室总是那么整洁、干净。他还经常带领大家打扫教研室门前的楼道和公厕的卫生,当时还年轻力壮的我们,看到任老弯着腰,扫地、拖地、刷洗茅厕,感到非常过意不去,但我们也知道,这是他必做的事情。

1984年五、六月间,任老因患肺癌住在东直门医院,我和教研室其他几位老师前去看望。一年多的疾病折磨和手术,老人家已很虚弱,但仍握握每人的手,叮嘱我们努力学习,搞好工作,发扬中医事业。我们强忍着泪水,心情十分沉重和难过。是年10月,任老病逝。

任应秋老师为了弘扬中医,为了培养造就中医青年一代,奋斗到生命的最后一刻。这正像他1979年诗中所写:不作人师作人梯,奋将肩臂当阶墀;青年攀上高峰去,愿学春蚕吐尽丝。

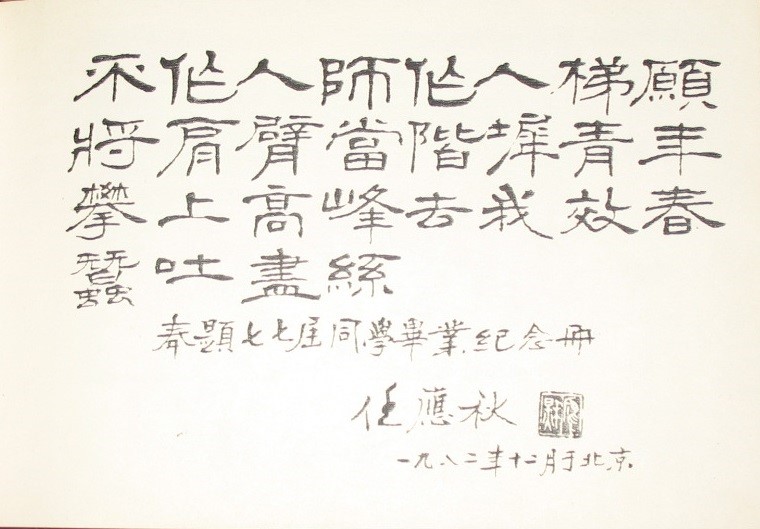

任应秋为七七级毕业生题词